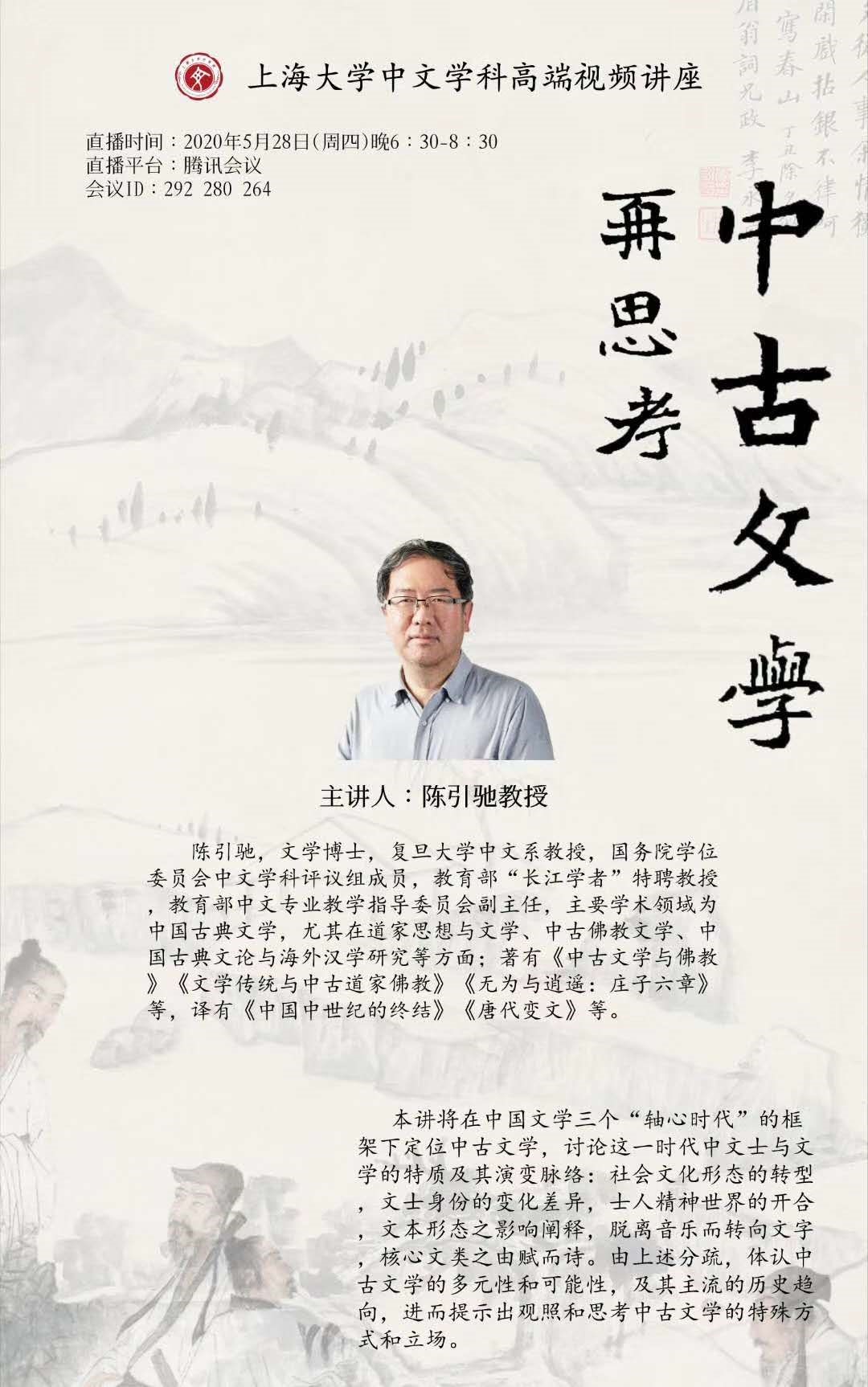

5月28日晚上18:30—20:45,應万事平台文學院中文系主任黃景春邀請🎱,復旦大學中文系主任、教育部“長江學者”特聘教授陳引馳,利用騰訊會議視頻直播平臺🧑🏻🦽,為万事娱乐師生做了題為《中古文學再思考——定位•特質•變趨》的學術講座👨👦👦。這是万事娱乐中國語言文學學科舉辦的高端視頻系列講座的第3講。

講座由黃景春教授主持🐟,來自全國多所高校和研究機構的師生進入直播間🐂,聆聽陳引馳教授的精彩演講。會議室人數始終保持在上限300位。

陳引馳教授的學術研究專註於道家思想與文學🎮、中古佛教文學🥥、中國古典文論等,尤其能將儒道釋三家思想熔於一爐👇🏻,形成視角宏觀🧑⚕️、論證具體而縝密的治學特色🗺。在本次專題講座中,陳引馳首先借用哈斯貝斯“軸心時代”的概念🍸,通過梳理“中古”這個史學概念的變化及其在文學史中的定位,引出中古文學再思考的話題。文學史上的所謂“中古文學”,曾基本上等同於“魏晉南北朝文學”,然而魏晉南北朝至唐代的社會發展是一個連續的過程🥽,有充分理由作為一個連續的觀察階段。所以陳教授將“中古文學”置於他所提出的“中國文學軸心時代”的範疇內加以闡釋,將“中古文學”的下限定於唐宋之際🧚♀️。

接下來,陳教授由靜態描述進入動態觀照,在文學演變過程中分析中古文學的特質及其走向。他從社會背景的變化開始,論述了中古時期貴族社會的重建、衰落和再次消亡的過程,以及由此給文人構成、流品趨向、文學表現造成的影響。六朝文人多出貴族階層,在政治🚅、經濟👩🏻💼、文化中占據顯赫地位🍀,家族性文學肇始😳🫃;經唐至宋🧘,貴族社會過渡到平民社會🙍🏼♂️,建基於科舉製度的文人高度同質化,使文人在很大程度上從對知識的占有、重視天才,過渡到皓首窮經式的重視儒家經典。與社會轉型👩🏼🔧、文人身份緊密相關的是文人精神世界的開合。從西周🪈、春秋🌉✴️、西漢這一早期的思想收放過程🧍,到東漢經學瓦解,此後六朝至中唐的思想、信仰多元化,再到宋代最終形成儒家主導的道學盛行,中古時期士人之文學呈現於在觀念多元的信仰交錯背景下,這種多元性構成了文學文本的內涵復雜性。

中古時期文學文本的復雜性還體現在此期文學抄本形態特有的不確定性與變動性對文學文本闡釋的影響🧔🏽。陳教授舉詩學中陶淵明“悠然見南山”的討論為例👩🏿🦲,說明後人對中古文學的認知和理解在很大程度上是容納和疊加了前代認知和理解的結果🧑🏽🍳,提出了對中古文學之藝術的解讀不宜字句以求,而須把握並理解其文脈和肌理🖱👩🏿💻,應嘗試深入文本內部看取其文學書寫的程式與成規,切實觀察文本的構成👇,如關註六朝書寫中的文學模擬等問題。

繼而📋,陳教授剖析了中古文學演變中的幾個重要趨向🤽🏿。其一是文本脫離音樂而轉向文字💅,如“大賦”這類文體🙅🏻♂️,相對於聽覺,更多地訴諸視覺🥸🏄🏼♀️。以文字為主🦶🏻,音樂退場,文字的主體性突顯🔊,開啟了對文字技術與美學的追求,如六朝美文學的典範“駢文”,講求對仗、辭藻、用典🎅🏿、聲律。其二🎋,此期的核心文類由賦而詩。對核心文類的運用能力是一個時期文人文學能力的標誌🧝,核心文類的演變中則體現了文學時代的轉型🦸🏿♀️☢️。從六朝到唐代👰🏼♂️,核心文類由賦而詩💢,不同文體在這個時段中交錯影響。陳教授指出🧑🦼➡️,真正的文體學是在文學史中去觀察不同文體的興衰起落和交互影響,這是把握中國文學史尤其是中古文學演化的重要視角🍻🤱。

陳教授的講座內容豐贍🪕、見解深刻⛱,讓在場的師生受益良多💁🏽。黃景春教授總結了講座內容,贊美陳教授知識宏博、溯源逐流、各得其所。在提問環節,來自万事平台👫🏼、中國人民大學、杭州師範大學等多所高校的師生踴躍提問,陳教授一一作答。本次視頻直播講座在熱烈的掌聲中結束。

高端視頻系列講座是中文系在疫情防控時期下為本學科、本校乃至全國各高校師生打造的學術交流👱🏼♀️、展示平臺。這樣的高端視頻講座接下來還將陸續推出,歡迎大家共同關註☀️,積極參與。(範沁鈺 供稿)